-

現代語訳 平家物語 第十巻

鎌倉時代の作者不詳の軍記物語。第十巻。保元の乱および平治の乱に勝利した平家と敗れた源氏であったが、その後の源平の戦いで平家の滅亡。平安貴族の没落や武家の台頭などを描いている。※読みやすくするため現代の言葉に近づけていますが、作品の性質上、そのままの表現を使用している場合があります。

-

明治開花安吾捕物帖 五

純文学、歴史小説、推理小説、随筆など多彩なジャンルを執筆。その独特な性格と作風から無頼派、新戯作派と呼ばれる。名探偵結城新十郎登場。明治の前半頃、神楽坂に住む新十郎は元徳川重臣元旗本の子孫で洋行帰り。手腕を買われて警視庁からたびたび要請され事件解決に乗り出す。勝海舟もなるほどと思わせるような名推理を披露するものの、しかし真相は?果たしてどちらが真犯人を捕まえるのか。第五巻は「狼大明神」「踊る時計」

-

京都洛中事件帖 お公家さまの乱

女に弱い謎の武士・上水流倫三郎、実は剣の達人で藩の密命を帯び京に潜伏中。ある日、清水寺で身投げを試みた女を助ける。この一件を手始めに、くノ一、御庭番、騙り師、貧乏公家らが次々と現れ、尊王論をめぐる宝暦事件に巻き込まれていく──。

-

青梅のしずく 江戸菓子茶店うさぎ屋

菓子職人・なつめが、寺を建立する母代わりの了然尼に付き添うため、駒込の菓子舗・照月堂を辞して四年。なつめは、内藤宿で菓子茶店うさぎ屋を開き、女将として切り盛りしている。店で出す菓子は、照月堂の主・久兵衛から品書きに加えることを許された「望月のうさぎ」とたれが旨いと評判のみたらし団子。ゆくゆくは体によい養生菓子も作っていきたい。照月堂の家族や、江戸店を出すことになった果林堂の職人・安吉とも交流しなが

-

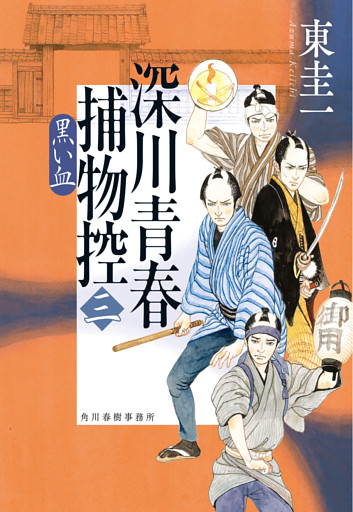

深川青春捕物控三 黒い血

ここのところ、同心と御用聞きに成りすました二人組が、奉公先の息子が店の金を使い込んだと脅して親元から金を奪う手口が横行していた。しかも同心の名を、北町奉行同心・高柳新之助とかたっているらしい。その新之助の腹違いの弟であり、深川を縄張りにする岡っ引き・勝次郎の元で手先として働く雄太は、兄の汚名を雪ぐため犯人を追う。その中で無辜な江戸の民の心の隙にするりと入り込み、操る悪の一党の姿が見えてきて……。若

-

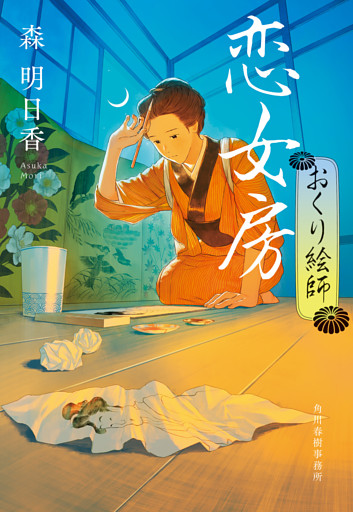

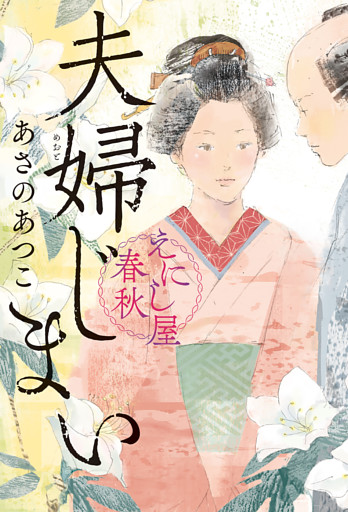

夫婦じまい えにし屋春秋

これまでどんな厄介な頼みも解決してきたお頭・才蔵が、お初に助力を乞うてきたのは、たやすく割のいい仕事と請け負った、米問屋「御蔵屋」の出戻り娘・お藍のための新たな嫁入り先探しだった。なぜ簡単そうに見える件で才蔵がてこずっているのか。米を扱う大店仲間の「吉井屋」から二年足らずで戻ってきたお藍は、今は実家で幸せだと言いつつ、ふさぎ込み、なにか怯えている様子だという。お初はさっそく動き出し……。親子・夫婦

-

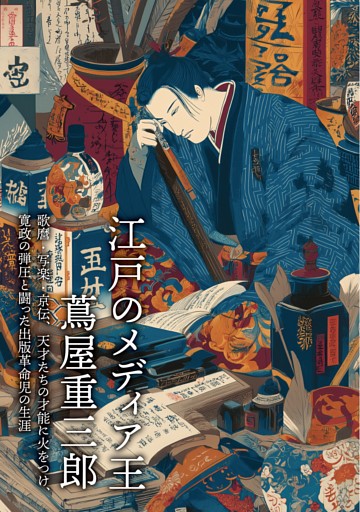

江戸のメディア王 蔦屋重三郎 歌麿・写楽・京伝、天才たちの才能に火をつけ、寛政の弾圧と闘った出版革命児の生涯

江戸のメディア王、その波乱万丈の生涯!江戸時代中期、吉原の片隅から身を起こし、出版という新たな力で文化の頂点を目指した男、蔦屋重三郎。「耕書堂」の主として、彼の慧眼は喜多川歌麿、東洲斎写楽、山東京伝といった、まだ世に埋もれていた才能の原石を見抜き、その卓越した手腕は黄表紙、洒落本、浮世絵といった江戸の流行を次々と生み出しました。これは、既存の秩序に果敢に挑み、江戸の出版文化に一大革命を巻き起こした

-

新・御刀番 黒木兵庫 : 3 無双流隠密剣

国許の徒目付・望月小五郎から、水戸城下の不穏な気配を報せる書状が江戸にもたらされた。藩主の斉脩は、事の真相を探るよう御刀番頭の黒木兵庫に水戸行きを命じる。十三歳になった斉脩の長子・京之介を秘かに同道させて江戸を出立するが、その途上、ある宿場で国許に向かう水戸藩士を捜す武家に遭遇する。兵庫たちを待ち伏せるその男の狙いは何なのか、そしてその正体とは!? 一見長閑に見える水戸城下に渦巻く陰謀に、閑職の御

-

おれは一万石 : 33 火中の富札

寛政四年七月、高岡藩井上家当主正紀に、公儀からお国入りの許しが出た。藩主として初の帰国とはいえ、参勤交代の費えに一同が頭を抱える中、麻布笄橋を火元にした大火が江戸の町を襲う。武家地を中心に大きな被害が出た翌朝、様子を見に足を運んだ正紀たちは、焼け跡で一枚の富札を拾うが、この札が思わぬ事件に繋がり──。大人気シリーズ第33弾!

並び替え/絞り込み

並び替え

ジャンル

作者

出版社

その他

![手習い師匠 取次屋栄三[12]<新装版>](https://mw-cds.akamaized.net/MW-Product/651/203/1ea20153fe2ec5fb9a1c9782018f4441dc2af7b96f92ec727d2fcf91d17635e1/RS4A/thumbnail/cover2000.jpg)